原文

往古之時,四極(2)廢,九州(3)裂,天下兼覆(4),地不周載(5),火爁炎(6)而不滅,水浩洋(7)而不息,猛獸食顓民(8),鷙鳥攫老弱(9)。於是女媧(10)煉五色石以補蒼天,斷螯(11)足以立四極,殺黑龍以濟冀州(12),積蘆灰以止淫水(13)。蒼天補,四極正,淫水涸(14),冀州平,狡蟲(15)死,顓民生。背方州(16),抱圓天,和春陽夏,殺秋約冬(17),枕方寢繩(18)。陰陽之所壅沈不通者,窮理之(19);逆氣戾物傷民厚積者,絕止之。

注釋

1、《淮南子》:也稱《淮南鴻烈》,雜家著作。西漢劉安主編,二十一卷。雜采先秦諸子之說而成,以陰陽五行和道家天道自然之論立說,雜揉儒、法、刑、名,所集思想資料較為龐雜,保留先秦原始資料甚為豐富,也是包含原始神話素材較多的典籍之一。

2、四極:四方支天的樑柱。極:棟樑。這裡指天柱。廢:毀壞,墜毀。

3、九州:九州大地。古時分天下為冀、兗(音掩)、青、徐、揚、荊、豫、梁、雍九州。裂:塌陷崩裂。

4、兼覆:完全覆蓋(大地)。兼:一併,完全。

5、周載:(把萬物)完全承載。周:全,普遍。

6、爁(音爛)炎(音艷): 大火燃燒蔓延的樣子。

7、浩洋:浩蕩汪洋,洪水盛大的樣子。

8、顓(音專)民:善良的人們。

9、鷙鳥攫(音抉)老弱:鷙鳥,猛禽,如鷹、雕、鷲等。攫,鳥獸用爪抓取東西。

10、女媧:神話中女神名。與傳說中的伏羲、神農合稱「三皇」。

11、螯(音憋): 神話中的巨龜。這句說女媧用龜足做支天的柱子。

12、殺黑龍以濟冀州:黑龍,神話中的洪水神。濟,救助。

13、積蘆灰以止淫水:蘆灰,蘆葦燒成的灰。淫水,大水。指洪水。

14、涸:乾枯,水枯竭。

15、狡(音角)蟲:指害人的凶獸猛禽。

16、背方州:背對大地。天圓地方,地又有九州,故稱地為方州。

17、和春陽夏,殺秋約冬:和、陽、殺、約都是使動用法,分別是使溫和、使炎熱、使肅殺、使斂藏的意思。

18、枕方寢繩:嚴格遵從陰陽變化規律行事。比喻端正規矩地立身行事。

19、窮理之 窮:貫通。理:疏理。

翻譯

遠古的時候,四極坍塌,九州崩裂,天不能全部覆蓋大地,地不能完全承載萬物,大火蔓延不熄滅,洪水氾濫汪洋不止息,猛獸吞食善良之民,鷙鳥攫取老弱之人。於是女媧煉五色石來修補蒼天,斬斷螯足來支撐四極,殺死黑龍來拯救冀州,堆積蘆灰來阻止洪水。蒼天被補,四極被立正,洪水乾涸了,冀州安定了,猛獸被殺死,人民得以生存。天圓地方,春天變得溫和,夏天變得炎熱,秋天變得肅殺,冬天變得斂藏,嚴格遵從陰陽變化規律行事。陰陽二氣壅滯不通的地方,她去疏理貫通;危害萬物傷害人民積聚財物的逆亂之氣,她去禁絕阻止。

補充資料

女媧

女媧是中國歷史神話傳說中的一位女神,與伏羲為兄妹。相傳曾煉五色石以補天,並捏土造人,制定嫁娶之禮,延續人類生命,造化世上生靈萬物。

在《太平御覽》中記載:女媧在造人之前,正月初一創造出雞,初二創造狗,初三創造羊,初四創造豬,初六創造馬,初七這一天,女媧用黃土和水,仿照自己的樣子造出了一個個小泥人,她造了一批又一批,覺得太慢,於是用一根籐條,沾滿泥漿,揮舞起來,一點一點的泥漿灑在地上,都變成了一個一個的人。為了讓人類永遠的流傳下去,她制定了嫁娶之禮,自己充當媒人,讓人們懂得傳宗接代的方法。

五色石

五色石:青、赤、黃、白、黑這五種顏色寶石,是中國傳統著名的開運寶物。佛教經典中的[ 梵天擇地法 ]中也記載著:「見有五色石,青黃赤白黑各在本,…,此必是勝地,作壇四天王自至。」也就是把五色石五色石按照其方位放好,則會有四大天王來護持。

東漢時期許慎《說文》中提到"古玉之美",其中,重要的一項便是,其色澤至少需為五色之一。

那,何謂五色呢?原來就是自古以來,五行八卦中五行的代表色金=白色、木=綠色、水=黑色、火=紅色、土=黃色。自遠古開始此『五行五色』之概念,運轉中國五千多年的歷史。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

女媧的煉六色石補天與塑泥造人創造了大地萬物,而大地萬物從古自今與人共生於天地之間,早在距今三百萬到一百萬年前(舊石器時代),人類就懂得將岩石用來做為生活的工具。

舊石器時代

(一)居住在岩石洞穴中,躲避風雨的侵襲。

(二)利用岩石做為打獵的工具:那時的人類以打獵維生,用自己的身體和動物搏鬥總不是辦法,於是聰明的人類 發現可以拿岩石來當武器對付獵物,他們有的直接拿石球往獵物身上丟,有的將碎石頭鑲在木棍上來攻擊獵 物,有了石頭的幫助,使得他們的獵收更豐盛。

(三)破裂的石片做為切割獵物的工具,將獵物捕到手後,需要利用尖銳的石頭來切割。切開獸皮用來做衣服,用尖細的小石子在獸皮上穿孔,砸碎獸骨來做其它的利用。

新石器時代

到了距今一萬年到四千年前(新石器時代),人類開始從事農業活動,不需要天天為獵捕野獸費心,有固定的食物來源、生活穩定後,有比較多的時間來研究製作石器的技術,於是石器的製造技術就越來越進步了。

(一)磨製的石器

這時候的人類發明了以磨製的方法來製作石器,將石器做得更實用、更精緻,並針對農業社會製造了許多的農具,有用來磨稻穀的石磨盤及石磨棒、用來伐木的斧、石錛、掘土用的石鏟、石鋤、收割工具石刀等。這些用岩石做的器具讓人更便於耕種。

(二)美觀的石器

技術進步後,石器不僅要實用還要看起來美觀,於是,這時候做的石器比以前更平整好用、外型更美觀,並且還製造了裝飾用的石器,例如:石片串成的項鍊。

岩石在建築方面的應用

日後,岩石的利用大多著重在建築方面,因為岩石的堅硬特性,使得它成為主要的建築材料之一。 聽 過「三隻小豬」的故事吧,老三小寶就是使用堅固的磚塊蓋房子,才能逃過野狼的攻擊呦!遠古時代,人類居住在洞穴中,後來由於人類文明的進步,建築技術日益增進,已能將岩石搬運到適當的地點搭建建築物,像古代埃及的金字塔,就是以高超的技術利用一塊塊的大岩石搭建而成的。另外,像台灣原住民的石版屋,則是由 一片片的片岩所組成。岩石大多使用於建築物的主要結構部份,像是牆、柱子、地板⋯⋯等。

藝術方面的運用

(一)石畫:早期人類居住的洞穴中,被發現留有許多在岩壁上刻畫的圖案,記錄當時人類的生活情形,多虧岩石不容易腐朽的特性,才讓我們能夠從岩畫內容中瞭解當時的人類生活。現今的「石畫」,大部分是指在石頭上作畫。

(二)雕塑:岩石是雕塑作品的主要取材之一,尤其是大理石,常被運用來表現人體之美,像是著名的「大衛像」、藝術家羅丹的雕塑作品等,都是最佳典範。我們也常可以在校園中看見石製的雕像,這些雕像歷經了長久的風雨侵蝕,卻仍能讓我們目睹它的風采。

(三)飾品:岩石本身即具備獨特的美感,豐富的造型、色彩、肌理的變化,常被用來當作裝飾品。溫潤的玉石,被當作是一種吉祥物,磨製成玉佩、玉環、玉簪等各式各樣的裝飾品,配戴在人們身上。

膜拜石頭

大自然的力量,是觸使人們對上蒼的畏懼繼而膜拜的原因。人類很早便已經感到自已的力量是渺少的,所以有五面是牆的房子,有遮蔽身體的衣服,有堅韌鋒利的武器, 有多門多樣的經典……這些無不是人類缺乏安全感,要保護自己的表現。站在天地之間,感受著大自然的浩瀚宏大之勢,人很容易便會意識到有無比的力量正包圍在自己的身邊。 中國的神話傳說中常說到甚麼長期吸收日月精華變成妖精,如《西遊記》中的孫悟空便是從千萬年來吸收日月精華的石頭裡孕育出來。日月精華正是人們感到力量包圍的憑據。從這些我們不難理解人們為什麼會膜拜起自己身邊的一切起來。

大自然的力量,是觸使人們對上蒼的畏懼繼而膜拜的原因。人類很早便已經感到自已的力量是渺少的,所以有五面是牆的房子,有遮蔽身體的衣服,有堅韌鋒利的武器, 有多門多樣的經典……這些無不是人類缺乏安全感,要保護自己的表現。站在天地之間,感受著大自然的浩瀚宏大之勢,人很容易便會意識到有無比的力量正包圍在自己的身邊。 中國的神話傳說中常說到甚麼長期吸收日月精華變成妖精,如《西遊記》中的孫悟空便是從千萬年來吸收日月精華的石頭裡孕育出來。日月精華正是人們感到力量包圍的憑據。從這些我們不難理解人們為什麼會膜拜起自己身邊的一切起來。一塊大石,一株大樹,它們雖然比不起高山森林,但石頭、樹木生於自然,是最接近大自然而又是人可接觸到,是最可以代表大自然的,也包含了大自然的力 量。幾千年來,人類一直都在尋求辦法保護自己,但就只有大自然的「威脅」是免不了的。

為求安心,人需要做多少功夫--膜拜一個可以觸摸得到的石頭,比起膜拜一個遙不可及的天空心裡會好得多。

隨著人類文化知識的發展,在人群心裡漸漸塑造了一些更接近於人的「偶像」出來。有用泥土黏著而成的, 有用石塊雕琢而成的,有用木材刻鑿而成的……但無論是用甚麼造成,偶像的形相都充份反映了人內心對大自然的看法:有些偶像凌牙利齒,面目猙獰,表達了人對 自然的恐懼與懾服;有些偶像三頭六臂,奇形怪相,表達了人對自然神秘的疑惑;而有些偶像則是面慈目祥,十足凡人一個,表達了人希冀自然與人是親切的。

在人類文明開發以來,人受著權力、慾念、物質思想的薰陶,心靈上的補充越見不足,因而弄致滿天神佛,出現了形形式式的宗教,祈求得以彌補。

一.閩南石頭公

漢人對石頭的崇拜,由來已久。古代人相信石頭是具有神秘生成力和行動力的神聖東西,所以經常被當作大地神的代理象徵,或是神在大地上的宮殿。中國古代以「社」為大地的守護神,而社中以石頭為「社主」,作為神的表徵。

古代人把石頭視為是力量、生命、豐饒、永恆等象徵,在各種不同的時代和不同的環境下,石頭的原始信仰往往和當時的社會與文化現象相結合,由此而形成了各種石頭的神話傳說與宗教禮儀。

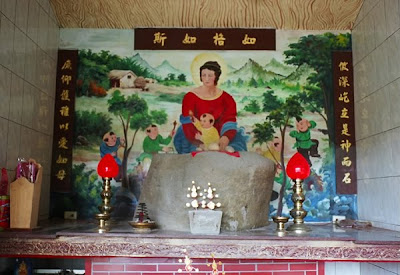

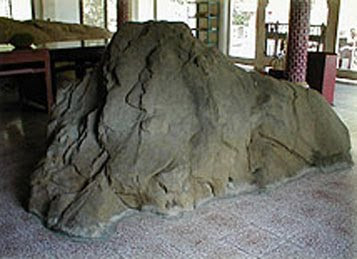

「石頭公」又稱「石將軍」、「石佛公」、「石府將軍」、「大伯公」、「大伯爺」或「石聖公」,凡是尊奉石頭為神的,都作以上種種稱呼。它們均為郊野田頭或樹下巨石而已,由於岩石怪異奇特、形色與眾不同。 崇拜「石頭公」,也就是屬於自然崇拜,祭祀人形自然石和畸形自然石,在台灣地區,以往非常普遍,不過在中國很早也常見把人形自然石供奉在土地廟,而當作是「土地公」,所不同的,台灣對「石頭公」的指認比較廣泛。 當然,就是人形自然石或畸形自然石,也不是隨便都拜為神的,多半是在偶然的場合里,碰巧有點什麼徵兆,便神乎其來的傳開,甚至加以附會穿鑿之說,奉祀為「石頭公」。 台灣各地石頭公,都有其各自不同的傳說,另外有些廣東移民祀拜石母娘娘,但她並非石頭公的配偶神,乃石頭公的女性化,也是古代自然神的一種。

石頭公的主要職能是保佑兒童的健康,臺民相信,孕婦拜石頭公,會使胎兒「頭殼硬」(健康);兒童許給石頭公作契子,可以使他們筋骨硬朗,快快長大。

至於臺灣有多少石頭公廟、或拜石頭公之處,確實的數目很難得知。因為石頭公廟大多是小廟,或根本沒有廟宇,很少列入寺廟登記冊。而且新的石頭公不斷被發現,新的石頭公廟也不斷在增加,所以必須靠大型的田野調查,方能奏效。

彰化社頭鄉仁和村山腳路旁的泰安宮俗稱「石頭公」,創建於清同治年間,殿宇古色古香,所供奉的石頭公神像,形似牛頭,有雙眼也有嘴巴、鼻子,身穿袍服,頭上帶冠,手持法器,儼然就像一尊西遊記裡的牛魔王石像,一眼望去,頓時不禁令人嘖嘖稱奇,也因此大大提高了此妙的身價,當地及附近居民都稱之為「石頭公」,護佑當地居民安居樂業。

彰化鎮平里有這麼一個傳說,是耆老們在茶餘飯後最津津樂道的:在福德祠附近的沙洲,曾浮出一個官印,因而,鎮平里陸續出了五位區長。 又傳,昔日佃農張養,在溪底墾荒時,拾得一粒石頭,貌似土地公像,將之安置於田邊一角,供庄民膜拜,稱為石頭公。 道光年間,林錦以私資修磚,建造成一座,建坪不及二坪,結構簡陋,屋頂矮小的小型祠宅,庄民若要膜拜需彎腰跪拜。直至民國八十二年五月十六日,里長許澄彰先生,發起庄民捐資重建,且於同年十二月舉行入火安座禮。

二.客家石母 臺灣有上百顆以上的石頭神,但是大部分的石頭神都被當成陽拜,並且以「石頭公」、「黃石公」、「石爺」等陽性來稱呼。但是在苗栗的許多客家聚落裡,石頭神卻被當成陰性神來崇拜,並且稱呼她為「石母」或「石母娘娘」。

石母娘娘,被視為地方的守護神,每年石母娘娘誕辰〈中秋節〉,信徒、契子們除了備妥豐盛祭品前來膜拜祝壽,契子們也需為護身符「換簽」,即更換紅線,每年得更換一次。

早在嘉慶初年,約西元一七九六年歲次丙辰前後,距今一百七十餘年之間,地處景色清幽,自然藏神,顯化神靈。時有香客膜拜偉石,為幼祈安,人稱「石母」, 二十世紀初大地震,神石翻滾移位,仍繼顯赫,石母托夢鄉親,始籌建石母祠。

三義鄉西湖村地區剛開發時,因本區曾是日軍殺害的漢人亂葬崗,人民覺得生活不易、凡事不順,經問神求卦,指引他們移一神石祭拜方能解決,果真如此,從此人心安定、漸入佳境。 後因社區發展,民國八十四年遷建於西湖度假村旁。

明隆武二年,明將鄭芝龍降清後,其妻田川氏有感於夫降子散、異國飄零、四顧惘然,在清兵到達時唯恐受辱,遂拔劍切腹以殉。當時鄭成功駐軍金門,聞報痛嚎、 星夜縞素、馳赴安平,擬柩安葬金門不成,遂檢其母生前遺物及自決短劍,於永歷十五年光復台灣後,率眾屬備兵糧從關廟而東,入內門渡旗山,深入美濃羌仔寮, 在彼等密藏錢糧之同時,鄭成功發現石母宮該處有一天然巨石,儼若一婦女端坐其上,前面左右各有類似豬羊牲禮之巨石,遂命軍中石匠刻上 『懷慈母鄭母國太一品夫人』字於其上,這就是美濃石母宮供奉鄭成功母親的由來。

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 收契子漢人的文化非常強調傳宗接代的重要性。孟子就清楚指出:「不孝有三,無後為大。」。話雖如此,但是養育幼兒,談何容易。嬰兒從出生開始,就可能食慾不振,不斷哭啼,發育不良等等一大堆隨之而來的病症。

在台灣,初生兒是備受矚目的,因此她(他)的一動一靜也深受長輩的重視;如果他(她)不斷哭啼又體弱多病的話,長輩馬上就會建議找一位「先生」看看。在這個脈絡下,「先生」指涉兩種人;一種人是醫生,一種人是提供宗教服務的人,比如說道士、收驚婆等,而小孩的父母通常兩種人都會去找。如果找的是第二種人,她 (他)們通常會幫小孩做一些收驚、祈福的儀式。但是如果還不能解決的話,只好去找算命仙仔算一算小孩的「八字」是否與父母或親友相沖。所謂「八字」就是每 一個人出生之出生年月日時四個定點,與天干地支相對照後的記號。李亦園認為「八字」決定了人一生的歷程,這就是「命」。「命」是生來就決定了的,所以「命 定如此」是不能改變的。

從以上的論述,我們可能會產生一個印象就是好像我們是個「宿命」的民族,好像我們相信「八字」這個天 生就決定好的命運,而任由命運擺佈我們的一生!我們知道在漢人的信仰體系裡,很早就存有「宿命」的思想,人以請求神明收契子的習俗來向他們與生俱來、不能 改變的「命定」的命運做挑戰。

如果當算命先生確定小孩的「八字」與父母或親友相沖的話,他就會建議其父母替小孩取個偏名或改個名字。如果再不行,他就會建議把小孩給人或神明作契子,要不然這小孩就會體弱多病(民間所謂的「根基弱」),需要常去看醫生,而且嚴重的話可能就會「夭壽(夭折)」。

「作 契子」的方法可以簡單分為兩類;第一類是請一位適當的人選把小孩收養成契子,第二類是求神明收小孩作契子。一般而言,給人或給神明作契子都可以。有的地方 的傳統給人作契子比較多,有的地方的傳統給神明作契子比較多;有的地方將一個小孩給好幾個人作契子,有的地方將一個小孩給好幾個神明作契子;有的地方將小孩給人作契子後,又給神明作契子;然而,如果這位契父母是人而非神明的話,這個人或這對契父母必須是被鄉里認為是品德良好,並且教子有方的好命人才行。這 樣的人平常在鄉里就是受人敬重的人物,很多公共事務都有他(她)們的參與;男的,會被邀請參與比如公廟的卜杯、水利的協調等工作;女的,則是在婚禮時擔任 牽新娘出門的角色或媒人婆。

當小孩的契父母擇定後,就會帶著小孩和一 些禮物到契父母家拜見;通常契父母也會當場給小孩一個紅包當見面禮。拜見完後,生父母要從契父母家帶少許的米和水回家煮給小孩吃;就這樣連續到契父母家拿三次水和米煮給小孩吃後,這個儀式便告完成,拜契的關係也從此建立。這就是所謂的「摜水米」。

臺灣人通常也將這種為了宗教的理由而建立的關係稱為「摜水米」。

每年契父母生日時,生父母要帶著小孩和禮物來祝壽;而小孩生日時,契父母也會送些禮物來,祝這小孩身體健康,快快長大。在契父母去世時,通常會在訃文上把 「摜水米」的小孩列入,但是這並不意味說這個小孩有繼承契父母遺產的權利和祭祀契父母的義務。因為「摜水米」畢竟只是為了改善「根基弱」的小孩的命運,而並沒有血緣或養育的關係。

自然神與收契子

世界上有許多民族,擁有崇拜自然神明的信仰。溯自上古時期,人類就相信萬物是自然賜與的,而自然的種 種變化,即是人類禍福的源頭;由此,產生信仰,企求獲得自然超越能力的佑護,進一步與自然融合或克服自然。自然神的種類繁多,從日月星辰等天神到山川土地 等地祇都可能是崇拜的對象,或甚至是「根基弱」幼兒的契父母。然而擁有最多契兒、契女的神明就是石頭公(母)和大樹公(媽)等自然神了。

通常民間如果講到「摜水米」時,其契父母多是指一般人而言,而部份是指神明,至少在北部是如此。而給神明作契子,多半是採用「摜貫」的儀式。

一.石頭公(母)收契子

民間相傳,拜石頭公,可使子女身體健康,可保孩童頭殼堅硬,許多人家將子女給石頭公(母)做契子,拜他為義父(母)求其保護,用紅繩串一個銅錢帶在身上,可驅魔避邪,每年去祭拜一次,並換新紅繩。長到十幾歲,還需還願祭拜,感謝石頭公(母)保佑長大成人。 石頭公(母)除保護小孩健康,頭骨堅硬,也祈求山地人出草,尚可助賭徒贏錢,助盜賊作案成功。二.大樹公(媽)收契子

除了石頭公之外,自然神大樹公(媽)也是一位受歡迎的契父母。

大樹公的崇拜,在臺灣甚為普遍,人們相信,古老巨大的樹木或奇形靈異的樹木都具有超自然的力量,或附有超自然的力量,因此,加以崇拜,希望這種超自然力予以庇佑。

這種對大樹的崇拜,相傳在太古時代有巢氏構木為巢時就有了;人們為了居家平安,自然要對所居的樹木特別加以敬畏。此外,從古至今不斷流傳著大樹公的傳說。

人們崇拜大樹的生命力與生殖力之外,在祭儀行為中,往往攙雜著交感巫術的活動。民間相信體弱多病的小孩給大樹作契子女,可以身強體壯。因為榕樹的氣根又長成 樹,表示根基旺,希望藉著「父子」或「母子」的關係,以及「有其父必有其子」的心理而使得孩子也根基旺,因而達到身體健康。同時大樹壽命長,象徵無限的生 命力,這種生命力正是人們所追求的,所期望的,達到長生不老的境界。

因為大樹公崇拜大多沒有建廟,而且廟宇甚小,外觀極似土地公廟,其餘均無廟宇,通常只在大樹下擺置香爐或就地插香即可膜拜;所以除非是有心人,要不然很難發現。

![[ 火火冖木 寫 字 樓。]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuvYXobIezuuw0llxsAAtJNf5MhTu-6tEfNsND5UuR9NhBUmEe_VmxBA9wt8eOEy13lVZb8pS7xEV05Xlrj_CcFgL2OSdMK_GkmopkY9uKr7loqBdimTKnz8cEqSUeVyclBH5n88DJtME/s660/IMG.jpg)

一進到店裡面,餐廳裡面的擺設充滿了濃濃的古早味和人情味,古老的圓餐桌和木頭家具擺放整整齊齊,上面還有許多括痕,看就知道是經過”時代考驗”後所留下來的舊木頭桌椅;牆上掛著農夫下田的簑衣和草帽,還有扁擔,非常有古早農家的感覺,牆上是一幅幅的手繪電影海報,連黑白結婚照都出現了,牆角擺放著一張供奉神明的供桌,桌上擺著一些酒瓶,桌下則是凌亂的堆放著作農器具,一整個有親切感。店內的燈光是採用燈泡式的微亮黃燈,照在由磚頭砌成的柱子上,氣氛就出來了,比較特別的是,牆上有一個個方形的「洞」,即使白天不開燈,室內也有充分的陽光照進來,響應節能省炭的精神不落人後。

一進到店裡面,餐廳裡面的擺設充滿了濃濃的古早味和人情味,古老的圓餐桌和木頭家具擺放整整齊齊,上面還有許多括痕,看就知道是經過”時代考驗”後所留下來的舊木頭桌椅;牆上掛著農夫下田的簑衣和草帽,還有扁擔,非常有古早農家的感覺,牆上是一幅幅的手繪電影海報,連黑白結婚照都出現了,牆角擺放著一張供奉神明的供桌,桌上擺著一些酒瓶,桌下則是凌亂的堆放著作農器具,一整個有親切感。店內的燈光是採用燈泡式的微亮黃燈,照在由磚頭砌成的柱子上,氣氛就出來了,比較特別的是,牆上有一個個方形的「洞」,即使白天不開燈,室內也有充分的陽光照進來,響應節能省炭的精神不落人後。

三、服務文化

三、服務文化

而且店員還模擬客棧的店小二,客人上座之後,會立刻遞上古早白鐵茶壺盛裝的茶水,加上滿滿一大碗的紅土花生來招呼客人,非常有趣。在這裡,喝酒不用啤酒杯,而是使用「碗裝」的復古方式,如果酒喝多了想吐也不必急忙衝到廁所,餐廳裡有設置嘔吐槽,這是老闆的貼心設計,就是為了怕客人想抓兔子卻沒地方去的窘境發生。

而且店員還模擬客棧的店小二,客人上座之後,會立刻遞上古早白鐵茶壺盛裝的茶水,加上滿滿一大碗的紅土花生來招呼客人,非常有趣。在這裡,喝酒不用啤酒杯,而是使用「碗裝」的復古方式,如果酒喝多了想吐也不必急忙衝到廁所,餐廳裡有設置嘔吐槽,這是老闆的貼心設計,就是為了怕客人想抓兔子卻沒地方去的窘境發生。